○相生市国民健康保険税条例施行規則

昭和34年4月1日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、相生市国民健康保険税条例(昭和34年条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(減免)

第2条 条例第26条第1項第1号から第3号の定めるところにより、市長は、納税義務者が国民健康保険税(以下「保険税」という。)の全額負担に堪えることが困難であると認めるときは、その者の当該年度分の保険税は、次の各号に定めるところにより、相生市税減免要綱(昭和41年訓令第10号。以下「要綱」という。)に定める割合を乗じて得た額を減免するものとする。この場合において、同一人が同時に2以上(次項を含む。)の減免事由に該当するときは、減免額の多い規定を適用する。

(2) 前年中に退職所得があった者で、他に収入のなくなったとき及び廃業、休業又はその事業について甚大な損失を受けたことにより、その納付が著しく困難であると認めるときは、認定した日以後に納期の末日の到来する所得割額(以下「所得割額」という。)を要綱第5条に定める割合を乗じて減免する。

(3) 疾病、負傷により3カ月以上の療養を要し、所得の減少に伴い、その納付が著しく困難であると認めるときは、所得割額を要綱第6条に定める割合を乗じて減免する。

(4) 賦課期日以後に納税義務者が死亡し、納税義務を承継した相続人(相続財産の額が500万円を超える者を除く。)において納税義務の履行が困難であると認められるときは、所得割額を要綱第7条に定める割合を乗じて減免する。

(5) 失業(引き続き3カ月以上)したことにより、所得を得ることができなくなったときは、所得割額を要綱第8条に定める割合を乗じて減免する。ただし、退職金の支給がある者は除く。

(6) 被保険者が国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第59条第1号又は第2号の規定により保険給付の制限を受けることとなった場合は、当該保険給付の制限を受けている期間に応じて市長が決定する額を減免する。

(7) その他、前各号に類する特別の事由があるとき。

2 市長は、条例第26条第1項第4号の定めるところにより、新たに国民健康保険の被保険者となつた者(以下「旧被扶養者」という。)に係る当該年度分の保険税については、次の各号に定めるところにより減免するものとする。

(1) 旧被扶養者が次のいずれにも該当するとき。

ア 被保険者の資格を取得した日において、65歳以上である者

イ 被保険者の資格を取得した日の前日において、次のいずれかに該当する者(当該資格を取得した日において、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による被保険者となつた者に限る。)の被扶養者であつた者

(ア) 健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による被保険者。ただし、同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。

(イ) 船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定による被保険者

(ウ) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済組合の組合員

(エ) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者

(オ) 健康保険法第126条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者。ただし、同法第3条第2項ただし書の規定による承認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第126条第3項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者を除く。

(2) 前号の者に係る減免は次のとおりとする。

ア 旧被扶養者に係る所得割額については、所得の状況にかかわらず、当分の間、これを免除する。

イ 旧被扶養者に係る被保険者均等割額については、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、次の割合により、これを減免する。ただし、減額賦課5割及び7割軽減該当世帯に属する旧被扶養者については減免を行わない。

(ア) 減額賦課非該当世帯に属する旧被扶養者 5割

(イ) 減額賦課2割軽減該当世帯に属する旧被扶養者 軽減前の額の3割

ウ 旧被扶養者のみで構成される世帯に限り、旧被扶養者の属する世帯に係る世帯別平等割額については、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、次の割合により、これを減免する。ただし、旧被扶養者が属する世帯が、減額賦課5割及び7割軽減該当世帯又は特定世帯(国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の7第2項第8号イに規定する特定世帯をいう。)である場合は減免を行わない。

(ア) 減額賦課非該当世帯 5割

(イ) 減額賦課2割軽減該当世帯 当該軽減前の額の3割

(ウ) 減額賦課非該当の特定継続世帯 特定継続世帯に該当することによる世帯別平等割2.5割軽減前の額の2.5割

(エ) 減額賦課2割軽減該当の特定継続世帯 特定継続世帯に該当することによる世帯別平等割2.5割軽減及び減額賦課2割軽減前の額の1割

(全部改正〔昭和43年4月30日〕、一部改正〔平成12年3月31日〕、全部改正〔平成14年3月19日〕、一部改正〔平成20年6月19日・22年3月31日・25年6月28日・31年3月11日〕)

(納期前納付)

第3条 保険税の納税者は、納税通知書に記載された納付税額のうち、到来した納期に係る納付額に相当する金額の保険税を納付しようとする場合においては、当該納期後の納期に係る納付税額に相当する金額の保険税をあわせて納付することができる。

(一部改正〔昭和38年10月19日〕、繰上〔令和7年3月31日〕)

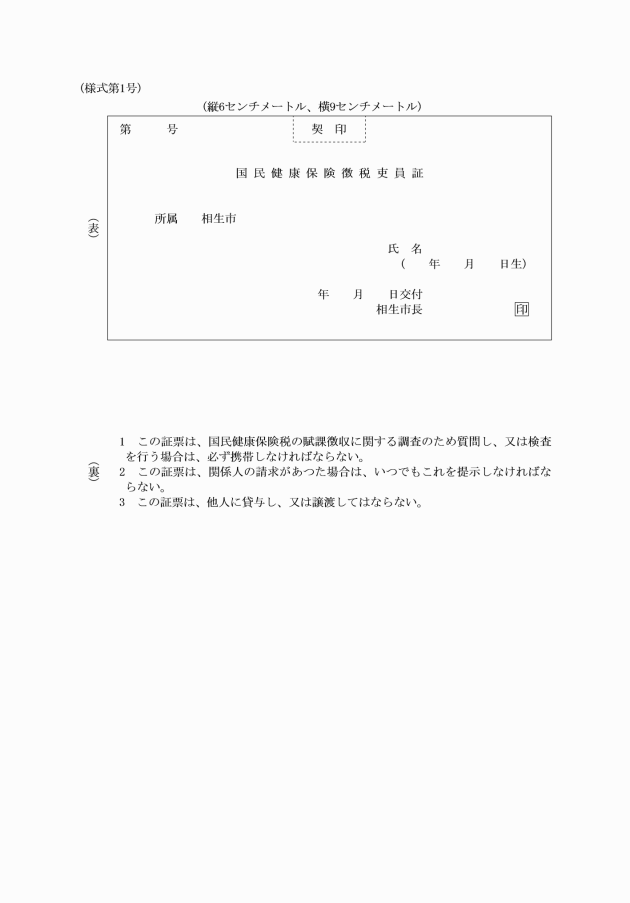

(1) 国民健康保険徴税吏員証 様式第1号

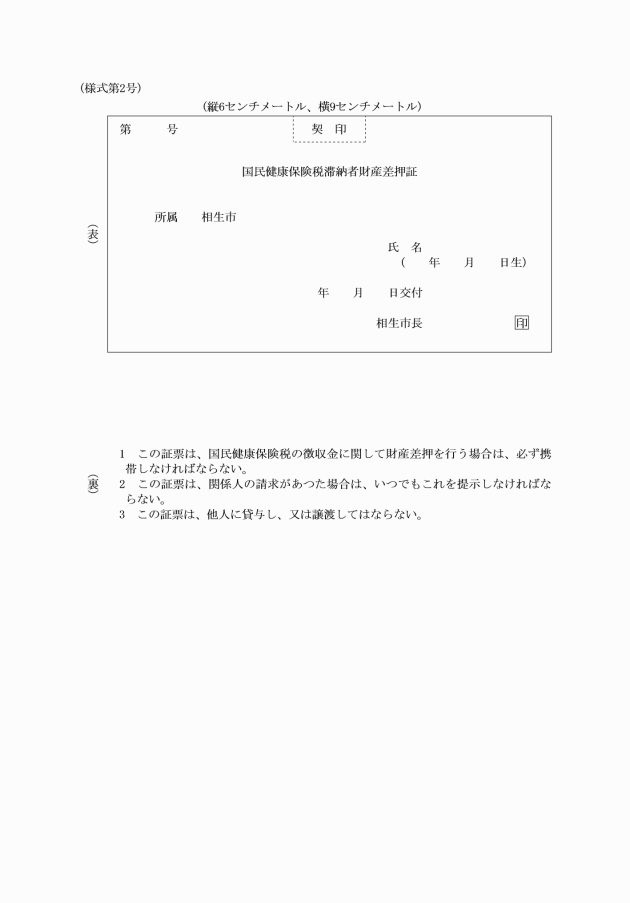

(2) 国民健康保険税滞納者財産差押証 様式第2号

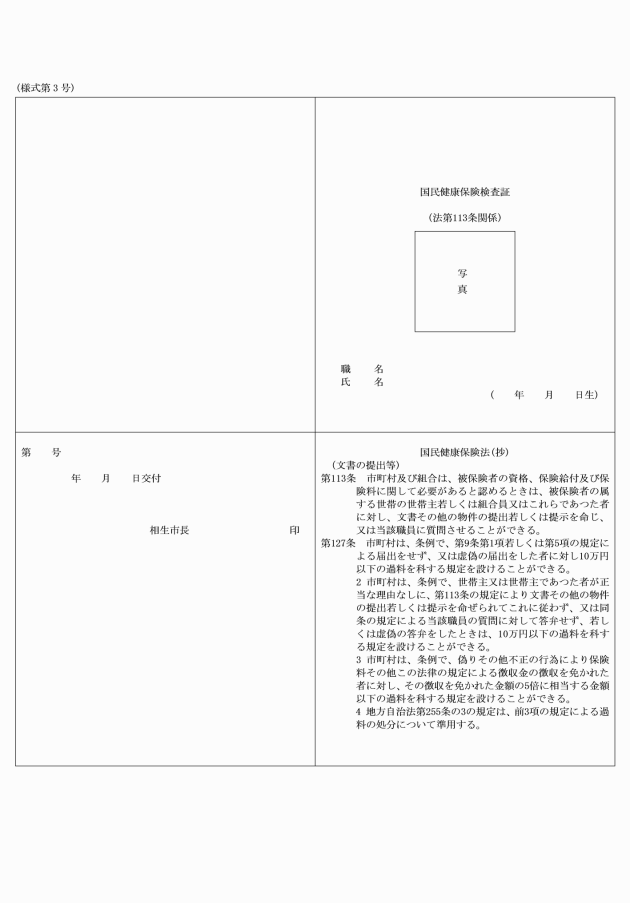

(3) 国民健康保険検査証 様式第3号

(一部改正し繰上〔令和7年3月31日〕)

附則

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(一部改正〔令和2年6月25日〕)

(1) 条例附則第13項第1号に該当する場合 保険税額の全部

(2) 条例附則第13項第2号に該当する場合(前号に該当する場合を除く。) 別表に定める対象保険税額に、別表に定める条例附則第13項第2号イに規定する合計額(以下「前年の合計所得金額」という。)の区分に応じた減免割合を乗じて得た金額

(追加〔令和2年6月25日〕)

附則(昭和38年10月19日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

附則(昭和39年5月30日)

この規則は、昭和39年4月1日から適用する。

附則(昭和41年3月31日)

1 この規則は、昭和41年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、現に使用中の様式については、この規則により調製したものとみなす。

附則(昭和43年4月1日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に使用中の様式については、この規則により調製したものとみなす。

附則(昭和43年4月30日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

2 この規則施行の際、現に使用中の様式については、この規則により調製したものとみなす。

附則(昭和43年5月15日)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和43年7月1日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に使用中の様式については、この規則により調製したものとみなす。

附則(昭和44年4月1日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に使用中の様式については、この規則により調製したものとみなす。

附則(昭和45年4月1日)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和48年4月10日)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和48年7月1日抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。

3 この規則施行の際、現に主幹、主査又は主任の職にあるもののうち、技術吏員であるものについては、別段辞令の発せられない限り、それぞれ技術主幹、技術主査又は技術主任を命ぜられたものとみなす。

附則(昭和48年10月11日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。

附則(昭和50年3月18日)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和52年2月21日)

1 この規則は、昭和52年3月1日から施行する。

2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。

附則(昭和53年7月17日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年度分の国民健康保険税から適用する。

附則(昭和55年10月20日)

この規則は、昭和55年11月1日から施行する。

附則(昭和56年7月7日)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和58年9月30日)

この規則は、昭和58年10月1日から施行する。

附則(昭和61年3月31日)

(施行期日)

1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。

附則(昭和62年3月31日)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成2年3月30日)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

附則(平成3年5月23日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。

附則(平成4年3月31日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。

附則(平成4年12月2日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。

附則(平成5年3月22日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。

附則(平成9年3月28日)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

附則(平成10年6月30日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。

附則(平成10年10月6日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。

附則(平成12年3月31日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。

附則(平成13年1月9日抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成13年1月9日から施行する。

第2条 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。

附則(平成13年3月30日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。

附則(平成14年3月19日)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

附則(平成17年3月29日)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成18年3月28日抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成18年6月30日)

1 この規則は、平成18年7月1日から施行する。

2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間使用することができる。

附則(平成19年3月27日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間使用することができる。

附則(平成19年9月20日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。

附則(平成20年3月27日)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成20年6月19日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の相生市国民健康保険税条例施行規則の規定は、平成20年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成19年度以後の年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(平成20年10月2日)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成22年3月31日)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成24年9月26日)

この規則は、平成24年10月1日から施行する。

附則(平成25年3月29日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。

附則(平成25年6月28日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の相生市国民健康保険税条例施行規則の規定は、平成25年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成24年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(平成26年3月31日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。

附則(平成28年3月30日)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成29年3月30日)

1 この規則は、平成29年7月1日から施行する。ただし、様式第1号の3の改正規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。

附則(平成30年3月27日)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

附則(平成31年3月11日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

2 改正後の相生市国民健康保険税条例施行規則の規定は、平成31年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成30年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(令和2年1月23日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。

附則(令和2年6月25日)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和3年3月30日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(令和4年6月23日)

1 この規則は、令和4年7月1日から施行する。

2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。

附則(令和6年3月29日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

附則(令和6年11月29日)

1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(令和7年3月31日)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表

(追加〔令和2年6月25日〕)

対象保険税額=A×B/C |

A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額 B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額 (減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額) C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額 |

被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額 | 減免割合 |

300万円以下であるとき | 全部 |

400万円以下であるとき | 10分の8 |

550万円以下であるとき | 10分の6 |

750万円以下であるとき | 10分の4 |

1,000万円以下であるとき | 10分の2 |

備考

1 世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険税額の全部を免除すること。

2 国民健康保険法施行令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「非自発的失業者」という。)に該当することにより、現行の非自発的失業者の保険税軽減制度の対象となる者については、まず前年の給与所得を100分の30とみなすことにより当該保険税軽減を行うこととし、今回の措置による給与収入の減少に伴う保険税の減免は行わない。

非自発的失業者の給与収入の減少に加えて、その他の事由による事業収入等の減少が見込まれるため、保険税の減免を行う必要がある場合には、次の規定により合計所得金額を算定すること。

(1) Cの合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度を適用した後の所得を用いること。

(2) 合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険料税軽減制度による軽減前の所得を用いること。

(全部改正〔昭和58年9月30日〕、一部改正〔平成19年3月27日〕、繰上〔令和7年3月31日〕)

(全部改正〔昭和58年9月30日〕、一部改正〔平成19年3月27日〕、繰上〔令和7年3月31日〕)

(全部改正〔昭和58年9月30日〕、一部改正〔平成12年3月31日・13年1月9日・19年3月27日〕、全部改正〔平成20年3月27日・30年3月27日・令和6年11月29日〕、繰上〔令和7年3月31日〕)