○相生市居宅生活支援事業実施要綱

平成18年9月29日

訓令第57号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者等及びその家族の地域における生活を支援するため、相生市障害者等地域生活支援事業施行規則(平成18年規則第52号。以下「規則」という。)第6条第1項第9号及び第11号に規定する事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成24年3月29日・25年3月29日〕)

(1) 身体障害者(児) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者及び18歳未満の児童

(2) 知的障害者(児) 兵庫県療育手帳制度要綱の規定により療育手帳の交付を受けている者及び18歳未満の児童

(3) 精神障害者 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(4) 全身性障害者(児) 肢体不自由の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級に該当する者及び18歳未満の児童で、両上肢及び両下肢の機能の障害を有する者又はこれに準ずる者及び18歳未満の児童

(5) 視覚障害者(児) 視覚障害の身体障害者手帳の交付を受けている者及び18歳未満の児童

(6) 難病患者等 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第4条第1項に定める治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者であって18歳以上であるもの及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項に定める治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が法第4条第1項の厚生労働大臣が定める程度である児童

(一部改正〔平成25年3月29日・令和6年6月27日〕)

(実施方法)

第3条 この事業は、適切に運営ができると認められる社会福祉法人又は特定非営利活動法人等を指定することにより実施するものとする。

(事業内容)

第4条 この事業として実施する内容は、次に掲げるものとする。

(1) 移動支援 屋外で移動が困難な障害者等について、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等社会参加を行う外出のための支援で次に掲げるものとする。

ア 個別支援型 障害者等1人に対して個別的支援を行う。

イ グループ支援型 複数の障害者等に対して1人の介助者が同時に支援を行う。ただし、別表第1に掲げる障害支援区分1の者を対象とし介助者1人に対して障害者等2人までを限度とする。

(2) 日中一時支援 障害者等の日中における活動の場の確保及び障害者等の家族の就労支援並びに障害者等を日常的に介護している家族の一時的な休息のための支援とする。

(一部改正〔平成26年3月31日〕)

(1) 全身性障害者(児)

(2) 視覚障害者(児)

(3) 知的障害者(児)

(4) 精神障害者

(5) 難病患者等

(一部改正〔平成23年12月13日・25年3月29日・令和6年6月27日〕)

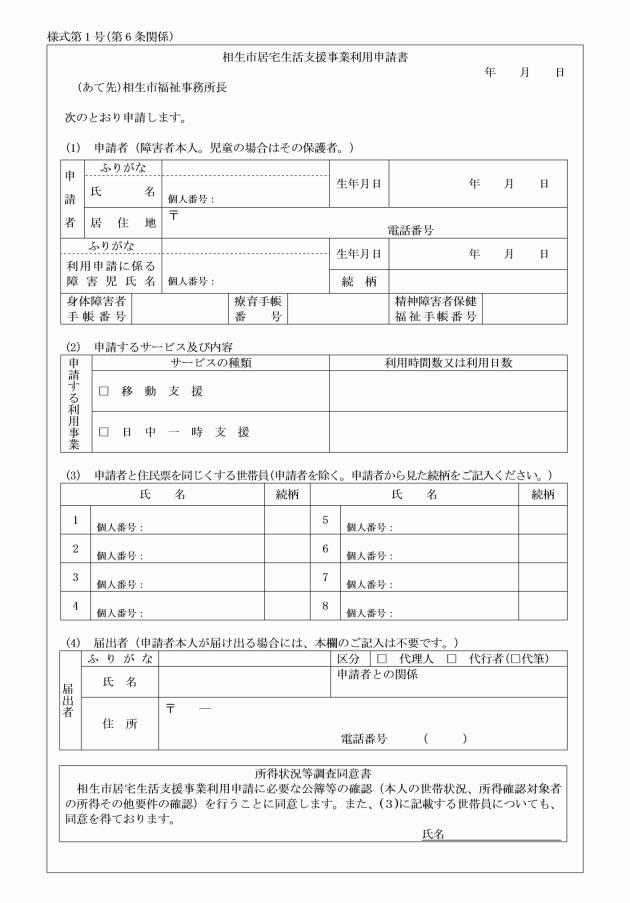

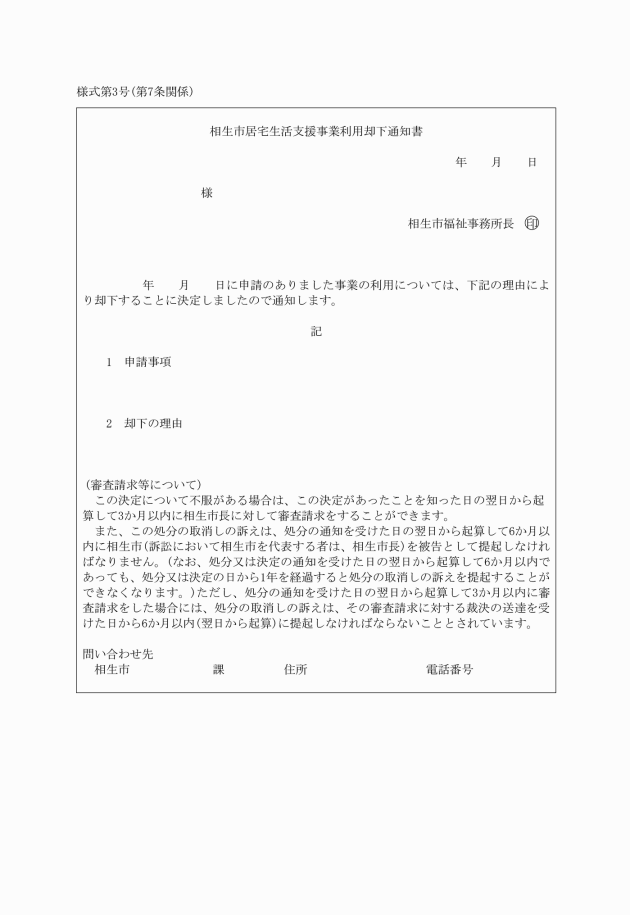

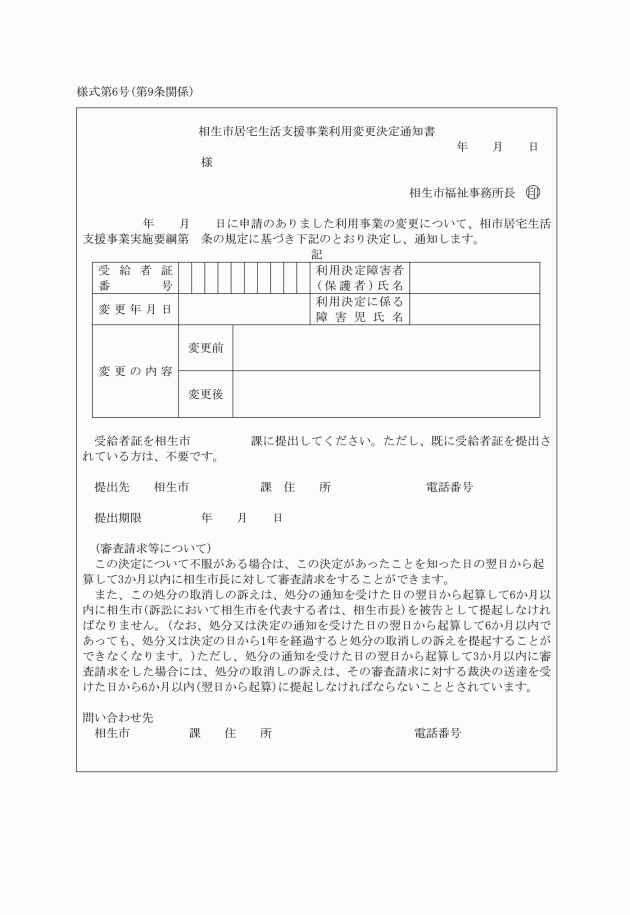

(申請)

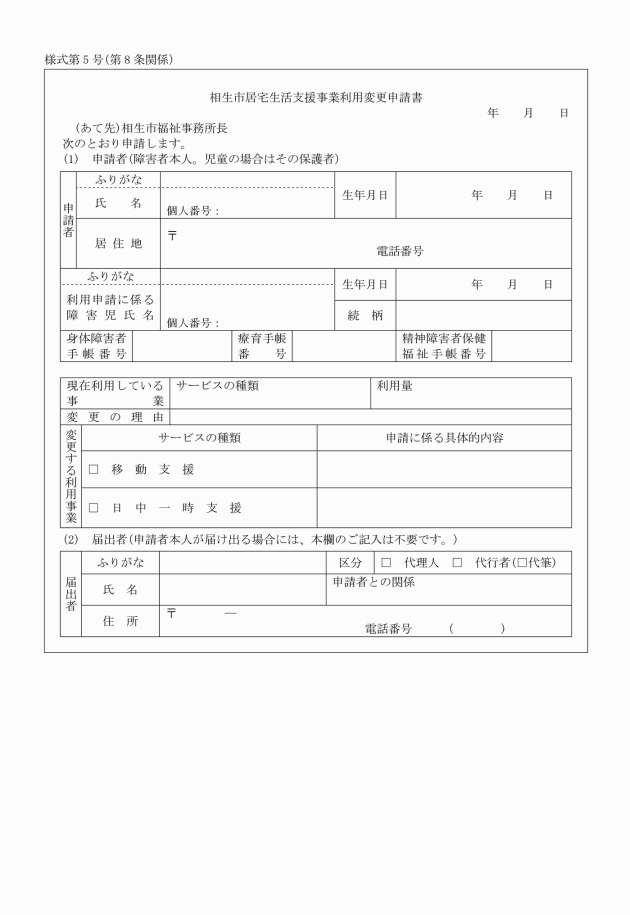

第6条 この事業を利用しようとする障害者又は障害児の保護者(以下「利用者等」という。)は、相生市居宅生活支援事業利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を相生市福祉事務所長(以下「所長」という。)に提出しなければならない。

2 前項の申請をしようとする利用者等のうち、難病患者等は、疾患名及び症状等が記載された医師の意見書等を添付して提出しなければならない。

(一部改正〔平成25年3月29日〕)

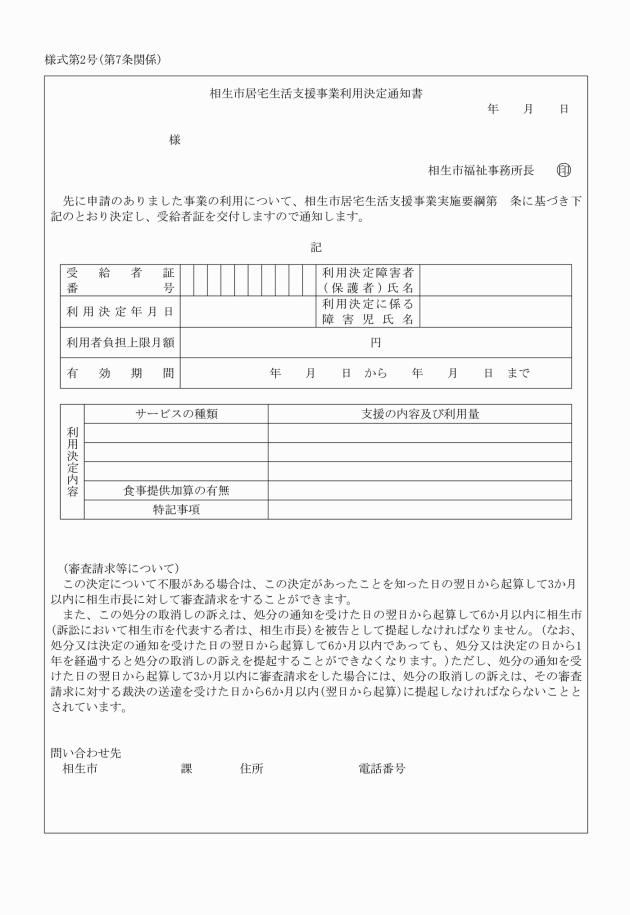

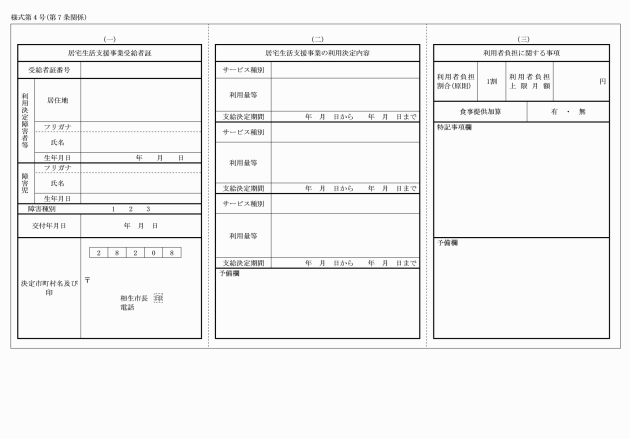

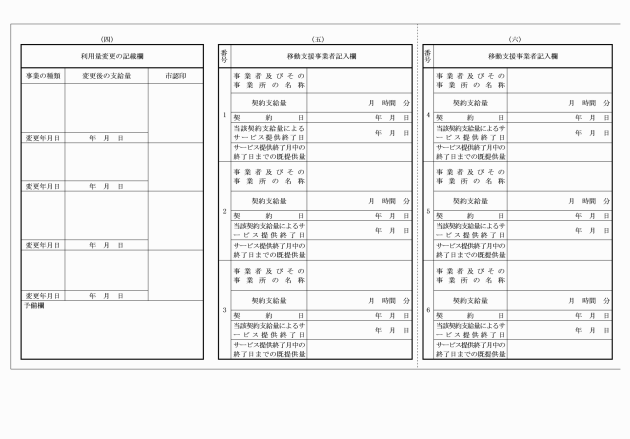

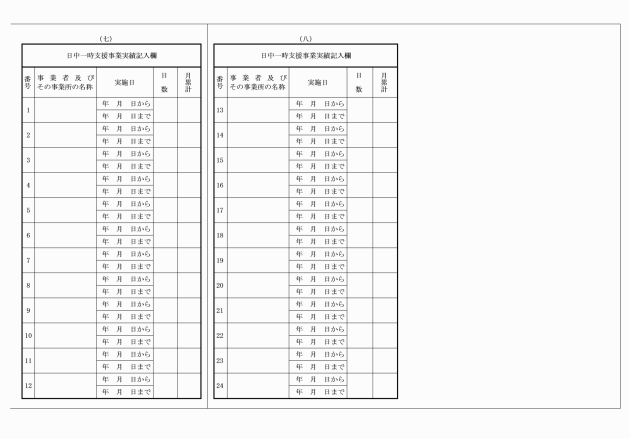

2 所長は、事業の利用を決定した場合は、居宅生活支援事業受給者証(様式第4号。以下「受給者証」という。)を利用者等に交付するものとする。

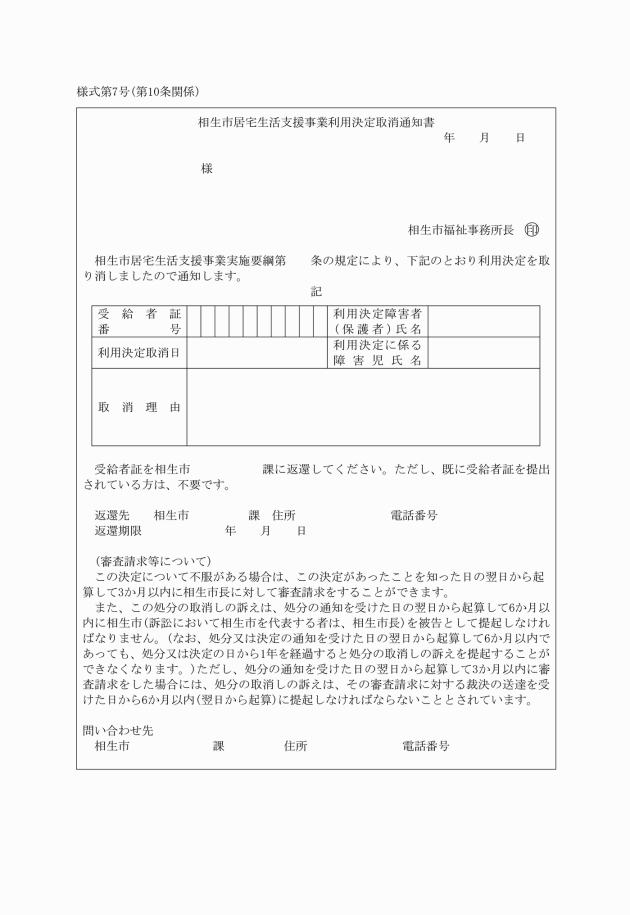

(1) 利用者等がこの事業を利用する必要がなくなったと認めるとき。

(2) 利用者等が有効期間内において本市に住所を有しなくなったとき。

(3) 利用者等が利用の状況に係る調査に応じないとき。

(4) 利用者等が利用に関し虚偽の申請をしたとき。

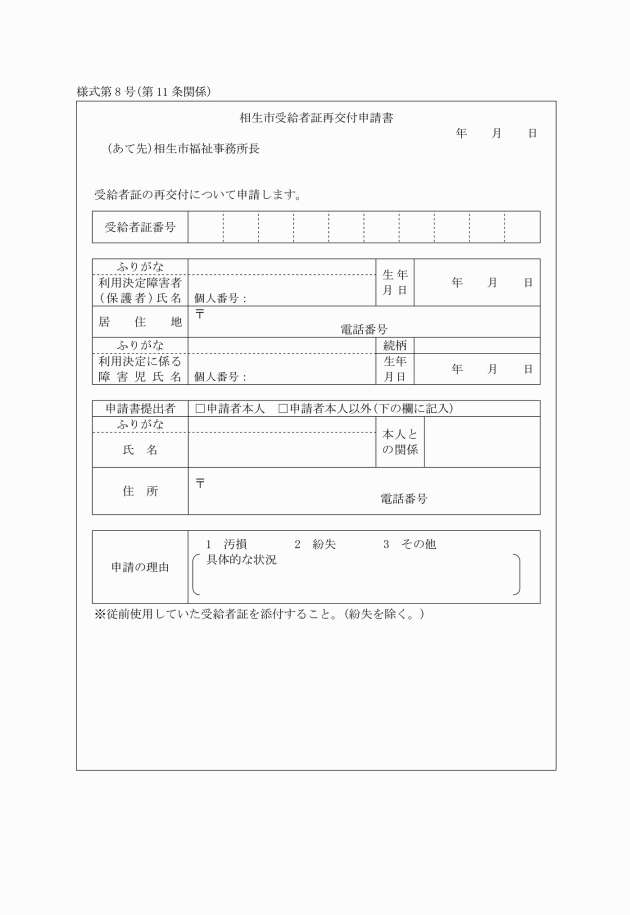

(受給者証の再交付の申請)

第11条 利用者等が受給者証を紛失又は破損した場合は、相生市受給者証再交付申請書(様式第8号)により再交付を申請するものとする。

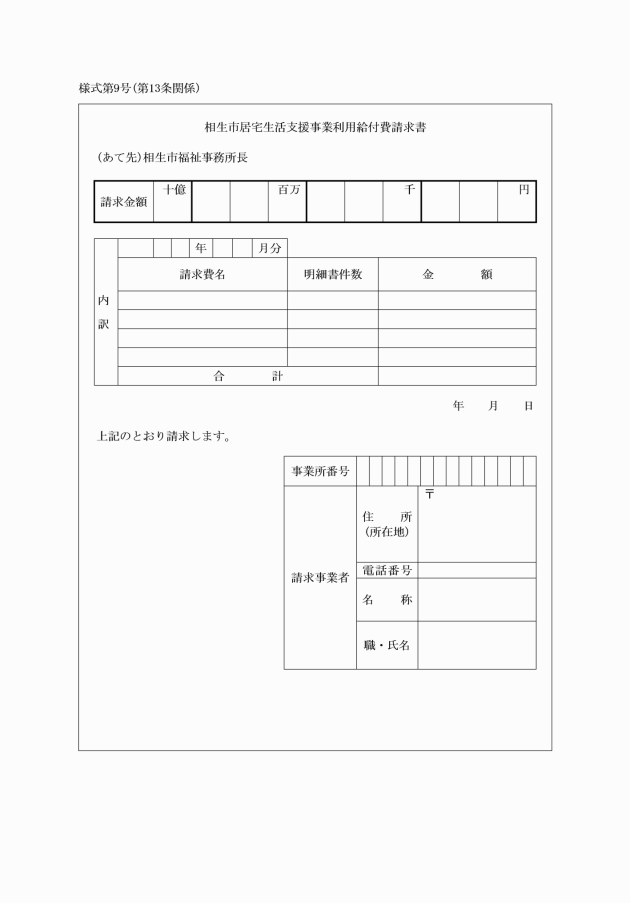

(給付費の支給)

第12条 市長は、利用者等がこの事業のサービスを利用したときに別表第1又は別表第2に掲げる障害支援区分に応じ、それぞれ別表第3又は別表第4の基準額を相生市地域生活支援事業実施事業所指定要綱(平成18年訓令第58号)第3条の規定により指定を受けた事業者(以下「利用事業者」という。)に支払った場合、当該基準額の100分の90に相当する額を居宅生活支援給付費(以下「給付費」という。)として支給するものとする。

2 給付費の支給は、代理受領に係る利用者等からの委任及び利用事業者からの申し出により利用事業者に支払うことができるものとする。この場合において、利用者等は、前項に規定する基準額の100分の10相当額(以下「居宅生活支援事業負担金」という。)を利用事業者に支払うものとする。

(一部改正〔平成25年3月29日・26年3月31日・令和6年6月27日〕)

2 給付費の支給は、利用事業者から利用実績があった月の翌月20日までに請求がなされた分について、翌々月末日までに行うものとする。

(負担上限額)

第14条 利用者等が同一の月において、この事業及び法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス等(以下「指定障害福祉サービス等」という。)を利用するために負担する額は、政令第17条で規定する額を上限とする。

2 前項の規定にかかわらず、利用者等が法第5条第18項に規定する共同生活援助を利用している場合は、当該利用における負担上限額を上限とする。

(一部改正〔平成23年12月13日・25年3月29日・26年3月31日・30年3月1日・令和7年12月3日〕)

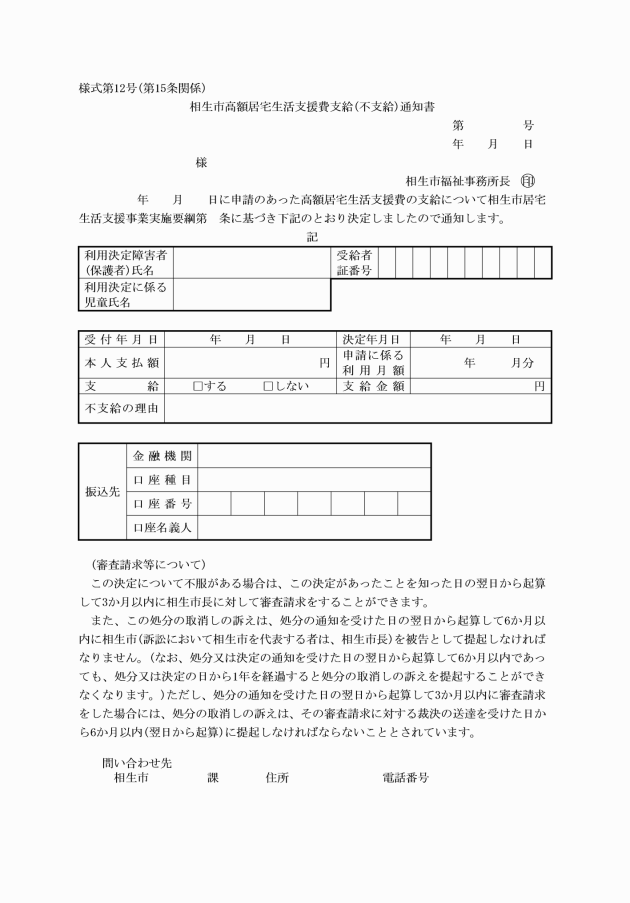

(高額居宅生活支援費)

第15条 市長は、居宅生活支援事業負担額並びに法第5条に規定する障害福祉サービス及び介護保険法(平成9年法律第123号)第24条第2項に規定する介護給付費等対象サービスを利用するために負担した額の合計額が、著しく高額である場合は、法第76条の2の規定に準じて居宅生活支援事業負担額分を利用者等に高額居宅生活支援給付費として支給するものとする。

(一部改正〔平成23年12月13日〕)

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、居宅生活支援事業の実施に関し必要な事項は、所長が別に定める。

附則

(施行期日)

第1条 この訓令は、平成18年10月1日から施行する。

(給付費の経過措置)

第2条 市長は、平成18年9月30日において法第30条に規定する基準該当事業所として指定を受けていた事業所に対し、第12条第1項の基準額の100分の85を基準額とし、当該基準額の100分の90に相当する額を給付費として支給する。ただし、平成18年10月1日以降に当該事業所が法第29条に規定する指定障害福祉サービス事業者等として指定を受けた場合は、この限りでない。

2 経過的デイサービスの対象者は、規則第5条に規定する者のうち、身体障害者及び知的障害者とする。

(一部改正〔令和6年6月27日〕)

附則別表第1(附則第3条関係)

経過的デイサービスに係る調査票

| 項目 | 区分 | 判断基準 |

① | 食事 | ・全介助 | 全面的に介助を要する。 |

・一部介助 | おかずを刻んでもらうなど一部介助を要する。 | ||

② | 排泄 | ・全介助 | 全面的に介助を要する。 |

・一部介助 | 便器に座らせてもらうなど一部介助を要する。 | ||

③ | 入浴 | ・全介助 | 全面的に介助を要する。 |

・一部介助 | 身体を洗ってもらうなど一部介助を要する。 | ||

④ | 移動 | ・全介助 | 全面的に介助を要する。 |

・一部介助 | 手を貸してもらうなど一部介助を要する。 |

上記の項目のうち次の区分を設定する。

【区分3】①から④の項目のうち「全介助」が3項目以上の場合

【区分2】区分3に該当しない者で①から④の項目のうち「全介助」又は「一部介助」が3項目以上の場合

【区分1】区分3又は区分2に該当しない者で①から④のうち「一部介助」又は「全介助」が1項目以上の場合

附則別表第2(附則第3条関係)

経過的デイサービスに係る基準額

| 4時間未満 | 4時間超6時間以下 | 6時間超 |

区分3 | 2,770円 | 4,620円 | 6,000円 |

区分2 | 2,520円 | 4,190円 | 5,460円 |

区分1 | 2,260円 | 3,780円 | 4,910円 |

食事提供体制加算 | 日額 420円 | ||

入浴加算 | 日額 400円 | ||

送迎加算 | 片道 540円 | ||

※ 食事提供体制加算対象者は、市民税均等割非課税世帯の者とする。

附則(平成21年6月29日)

この訓令は、平成21年7月1日から施行する。

附則(平成23年12月13日)

この訓令は、平成23年12月13日から施行する。ただし、第1条、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成24年3月29日)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成24年6月29日)

この訓令は、平成24年7月1日から施行する。

附則(平成25年3月29日)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成26年3月31日)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成26年6月4日)

1 この訓令は、平成26年7月1日から施行する。

2 改正後の相生市居宅生活支援事業実施要綱の規定は、この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に受けたサービスに係る給付費について適用し、施行日前に受けたサービスに係る給付費については、なお従前の例による。

附則(平成27年6月26日)

1 この訓令は、平成27年7月1日から施行する。

2 改正後の相生市居宅生活支援事業実施要綱の規定は、この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に受けたサービスに係る給付費について適用し、施行日前に受けたサービスに係る給付費については、なお従前の例による。

附則(平成27年12月28日)

この訓令は、平成28年1月1日から施行する。

附則(平成28年3月31日)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成30年3月1日)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

附則(平成30年6月8日)

1 この訓令は、平成30年7月1日から施行する。

2 改正後の相生市居宅生活支援事業実施要綱の規定は、この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に受けたサービスに係る給付費について適用し、施行日前に受けたサービスに係る給付費については、なお従前の例による。

附則(令和元年8月19日)

1 この訓令は、令和元年10月1日から施行する。

2 改正後の相生市居宅生活支援事業実施要綱の規定は、この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に受けたサービスに係る給付費について適用し、施行日前に受けたサービスに係る給付費については、なお従前の例による。

附則(令和2年1月23日)

1 この訓令は、令和2年1月23日から施行する。

2 この訓令により改正された様式のうち、この訓令施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。

附則(令和3年3月30日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(令和3年6月30日)

1 この訓令は、令和3年7月1日から施行する。

2 改正後の相生市居宅生活支援事業実施要綱の規定は、この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に受けたサービスに係る給付費について適用し、施行日前に受けたサービスに係る給付費については、なお従前の例による。

附則(令和6年6月27日)

1 この訓令は、令和6年7月1日から施行する。

2 改正後の相生市居宅生活支援事業実施要綱の規定は、この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に受けたサービスに係る給付費について適用し、施行日前に受けたサービスに係る給付費については、なお従前の例による。

附則(令和6年11月29日)

1 この訓令は、令和6年12月2日から施行する。

2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(令和7年3月31日)

1 この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

2 この訓令により改正された様式のうち、この訓令施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。

附則(令和7年12月3日)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表第1(第12条関係)

(全部改正〔平成25年3月29日〕)

移動支援に係る調査票

調査項目 | 0点 | 1点 | 2点 | |||

本人独自の表現方法を用いた意思表示 | 意思表示できる | 時々、独自の方法 | 常に独自の方法 | 意思表示 できない | ||

言葉以外の手段を用いた説明理解 | 説明を理解できる | 時々、言葉以外の方法 | 常に言葉以外の方法 | 説明を理解できない | ||

食べられないものを口に入れる | ない | 時々、ある | ある(週1回以上) | 毎日 | ||

多動又は行動の停止 | ない | 希にある | 月に1回以上 | 週に1回以上 | ほぼ毎日 | |

パニックや不安定な行動 | ない | 希にある | 月に1回以上 | 週に1回以上 | ほぼ毎日 | |

自分の体を叩いたり傷つけたりするなどの行為 | ない | 希にある | 月に1回以上 | 週に1回以上 | ほぼ毎日 | |

叩いたり蹴ったり器物を壊したりなどの行為 | ない | 希にある | 月に1回以上 | 週に1回以上 | ほぼ毎日 | |

他人に抱きついたり、断りもなくものを持ってきたりする | ない | 希にある | 月に1回以上 | 週に1回以上 | ほぼ毎日 | |

環境の変化により突発的に通常と違う声を出す | ない | 希にある | 週に1回以上 | 日に1回以上 | 日に頻回 | |

突然走っていなくなるような突発的行動 | ない | 希にある | 週に1回以上 | 日に1回以上 | 日に頻回 | |

過食・反すうなどの食事に関する行動 | ない | 希にある | 月に1回以上 | 週に1回以上 | ほぼ毎日 | |

てんかん発作 | 無又は年1回以上 | 月に1回以上 | 週1回以上 | |||

全身性障害者(児)は区分2とし、視覚障害者(児)は区分1とする。

知的障害者(児)、精神障害者の判定基準は、上記の項目により7点以上を区分2とし、6点以下を区分1とする。

難病患者等は、「症状がより重度の状態」を詳細に聞き取り、「症状の変化や進行」について医師の意見書等から個別に判断を行い、移動支援の利用にあたって身体介護を必要とする場合は区分2とし、それ以外は区分1とする。

別表第2(第12条関係)

(一部改正〔平成26年3月31日〕)

日中一時支援に係る調査票

| 項目 | 区分 | 判断基準 |

① | 食事 | ・全介助 | 全面的に介助を要する。 |

・一部介助 | おかずを刻んでもらうなど一部介助を要する。 | ||

② | 排泄 | ・全介助 | 全面的に介助を要する。 |

・一部介助 | 便器に座らせてもらうなど一部介助を要する。 | ||

③ | 移動 | ・全介助 | 全面的に介助を要する。 |

・一部介助 | 手を貸してもらうなど一部介助を要する。 | ||

④ | 行動障害及び精神症状 | ・ある | ほぼ毎日ある。 |

・ときどきある | 週1・2回程度以上ある。 | ||

(1) 強いこだわり、多動、パニック等の不安定な行動 (2) 睡眠障害や食事・排泄に係る不適応行動 (3) 自分を叩いたり傷つけたり他人を叩いたり蹴ったり、器物を壊したりする行為 (4) 気分が憂鬱で悲観的になったり、時には思考力が低下する。 (5) 再三の手洗いや繰り返しの確認のため日常動作に時間がかかる。 (6) 他者と交流することの不安や緊張のため外出できない。また、自室に閉じこもって何もしない。 |

上記の項目のうち次の区分を設定する。

【区分3】①から③の項目のうち「全介助」が2項目以上又は④の項目のうち「ある」が1項目以上の場合

【区分2】区分3に該当しない者で①から③の項目のうち「全介助」若しくは「一部介助」が2項目以上又は④の項目のうち「ときどきある」が1項目以上の場合

【区分1】区分3又は区分2に該当しない者で①から④のうち「ある」、「ときどきある」、「一部介助」又は「全介助」が1項目以上の場合

ただし、相生市障害支援区分認定審査会において障害支援区分を認定している利用者については、次のとおりとする。

障害支援区分 | 日中一時支援 |

区分6 | 区分3 |

区分5 | |

区分4 | 区分2 |

区分3 | |

区分2 | 区分1 |

区分1 |

別表第3(第12条関係)

(全部改正〔平成21年6月29日〕、一部改正〔平成24年6月29日〕、全部改正〔平成26年3月31日・6月4日・27年6月26日・30年6月8日・令和元年8月19日・3年6月30日・6年6月27日〕)

移動支援に係る基準額

種別 | 障害支援区分 | 対象者 | 時間 | 単価 |

ア 個別支援型 | 区分2 | ①食事行為、排泄行為に対して介助が必要となる者 ②別表第1において7点以上となる者 | 30分未満 | 2,560円 |

30分以上1時間未満 | 4,040円 | |||

1時間以上1時間30分未満 | 5,870円 | |||

1時間30分以上2時間未満 | 6,690円 | |||

2時間以上2時間30分未満 | 7,540円 | |||

2時間30分以上3時間未満 | 8,370円 | |||

3時間以上3時間30分未満 | 9,210円 | |||

以後30分につき | 830円 | |||

区分1 | ①視覚障害者 ②別表第1において7点未満となる者 | 30分未満 | 1,060円 | |

30分以上1時間未満 | 1,970円 | |||

1時間以上1時間30分未満 | 2,750円 | |||

1時間30分以上2時間未満 | 3,450円 | |||

以後30分につき | 690円 | |||

イ グループ支援型 | 区分1 | ①視覚障害者 ②別表第1において7点未満となる者 | 30分未満 | 630円 |

30分以上1時間未満 | 1,180円 | |||

1時間以上1時間30分未満 | 1,650円 | |||

2時間以上2時間30分未満 | 2,070円 | |||

以後30分につき | 410円 | |||

加算 | 早朝:午前6時から午前8時まで 夜間:午後6時から午後10時まで | 所定単価×25/100を加算 | ||

深夜:午後10時から午前6時まで | 所定単価×50/100を加算 | |||

2人派遣 | 2人目の移動支援従事者による場合 所定単価×100% | |||

別表第4(第12条関係)

(一部改正〔平成21年6月29日〕、全部改正〔平成24年6月29日・26年6月4日・27年6月26日・30年6月8日・令和元年8月19日・3年6月30日・6年6月27日〕)

日中一時支援に係る基準額

4時間未満 | 4時間以上8時間未満 | 8時間以上 | |

区分3 | 1,960円 | 3,920円 | 5,880円 |

区分2 | 1,530円 | 3,070円 | 4,610円 |

区分1 | 1,270円 | 2,540円 | 3,810円 |

食事提供体制加算 | 480円 | ||

送迎加算(片道) | 1,860円 |

食事提供体制加算対象者は、生活保護受給世帯、市民税非課税世帯又は市民税課税世帯のうち世帯の所得割額の合算が16万円未満(障害児にあっては28万円未満)の者とする。

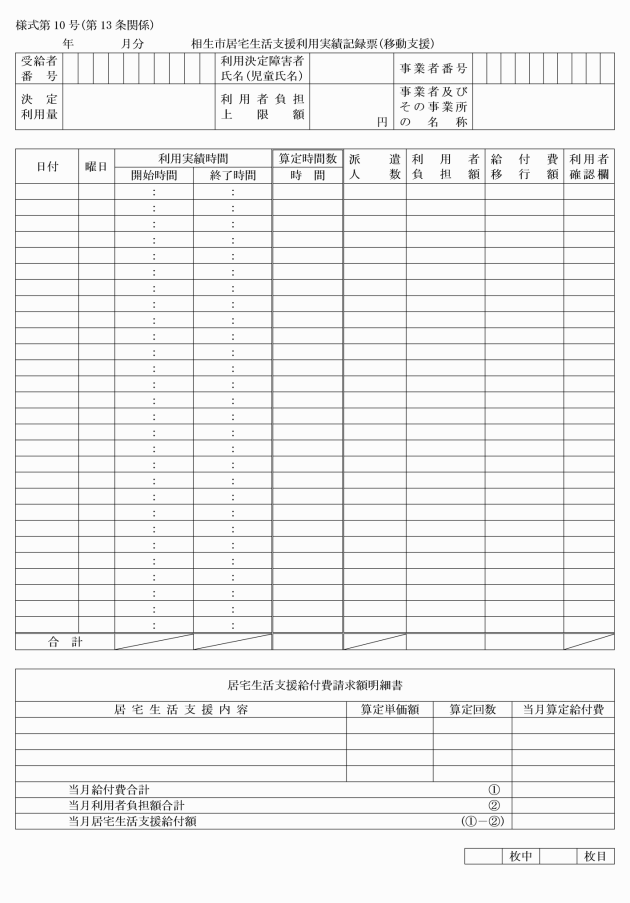

(全部改正〔平成25年3月29日・27年12月28日・令和7年3月31日〕)

(一部改正〔平成28年3月31日〕)

(一部改正〔平成28年3月31日〕)

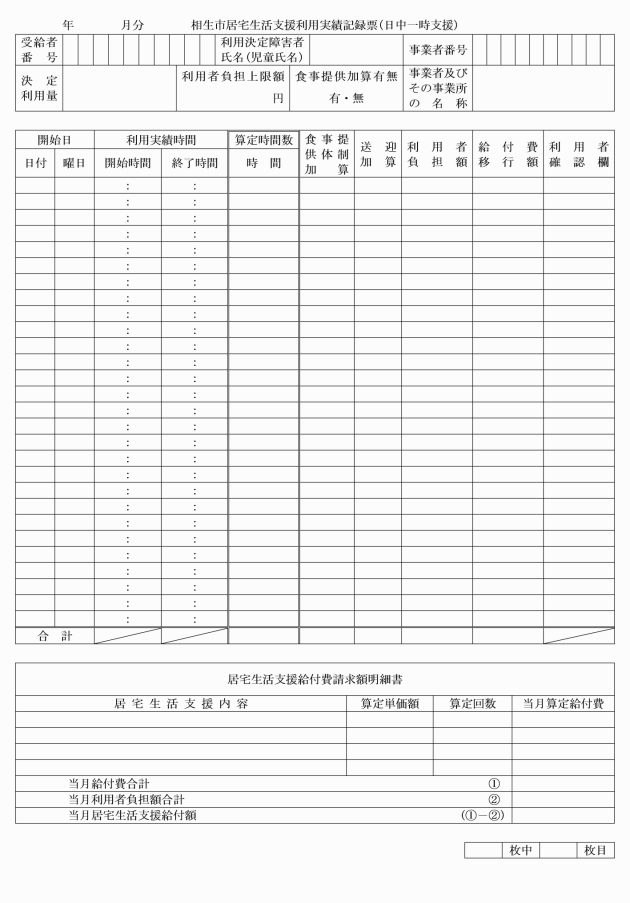

(全部改正〔平成25年3月29日・令和3年3月30日〕)

(全部改正〔平成25年3月29日・27年12月28日〕)

(一部改正〔平成28年3月31日〕)

(一部改正〔平成28年3月31日〕)

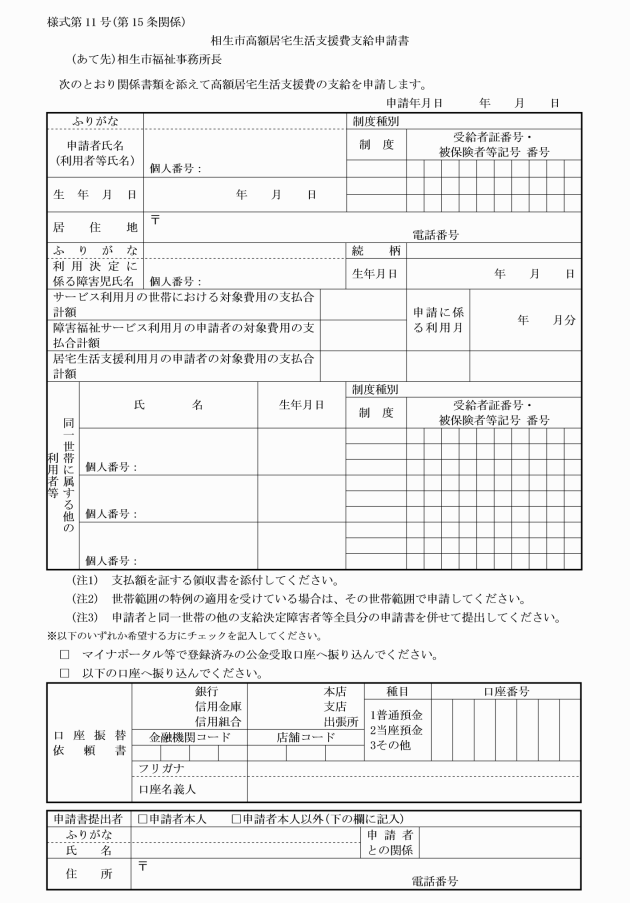

(全部改正〔平成27年12月28日〕)

(一部改正〔令和2年1月23日〕)

(全部改正〔平成21年6月29日・25年3月29日・令和3年3月30日〕)

(全部改正〔平成27年12月28日〕、一部改正〔令和3年3月30日〕、全部改正〔令和6年11月29日・7年3月31日〕)

(一部改正〔平成28年3月31日・令和2年1月23日〕)