○相生市外国籍高齢者等福祉給付金支給要綱

平成10年9月29日

訓令第25号

(目的)

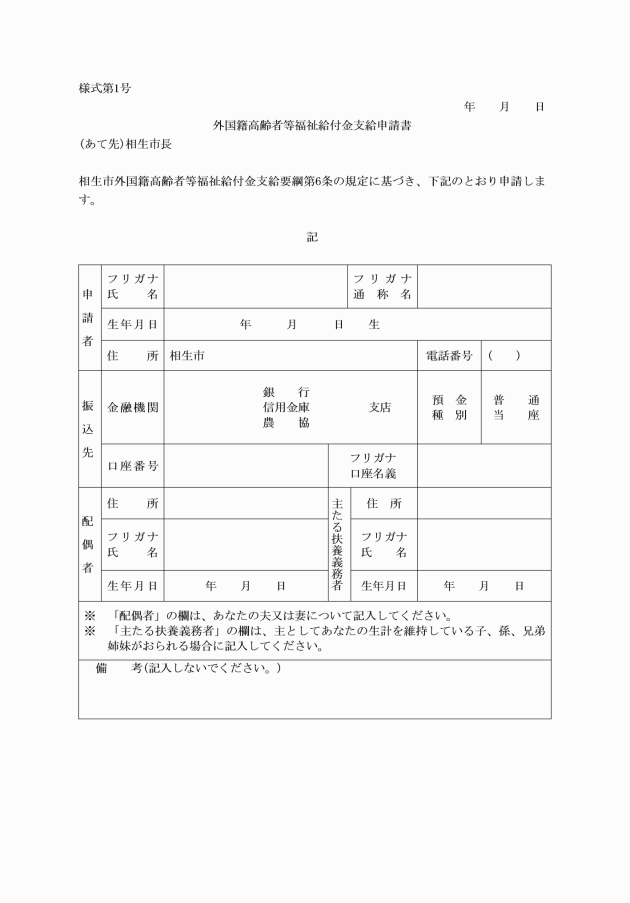

第1条 この要綱は、国民年金制度上、国籍要件があったために老齢基礎年金等の受給資格を得ることのできなかった在日外国籍高齢者等で、年金制度上の資格要件により、老齢基礎年金等を受けることができない高齢者に対し、相生市外国籍高齢者等福祉給付金(以下「給付金」という。)を支給することにより、その生活の安定と福祉の向上に資することを目的とする。

(1) 外国人登録 廃止前の外国人登録法(昭和27年法律第125号)の規定による登録をいう。

(2) 老齢基礎年金等 国民年金法(昭和34年法律第141号)に規定する老齢基礎年金、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年改正法」という。)第1条の規定による改正前の国民年金法に規定する老齢年金及び通算老齢年金、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)に規定する老齢厚生年金、昭和60年改正法第3条の規定による改正前の厚生年金保険法に規定する老齢年金及び法律によって組織された共済組合の支給する老齢共済年金並びに国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第54号)第25条に規定する老齢を支給事由とする年金たる給付をいう。

(3) 公的年金 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第3条第2項に規定する公的年金たる給付又は国民年金法第36条の2第1項第1号に規定する年金たる給付であって政令で定めるものをいう。

(4) 高齢者 大正15年4月1日以前に生まれた者をいう。

(一部改正〔平成24年3月29日〕)

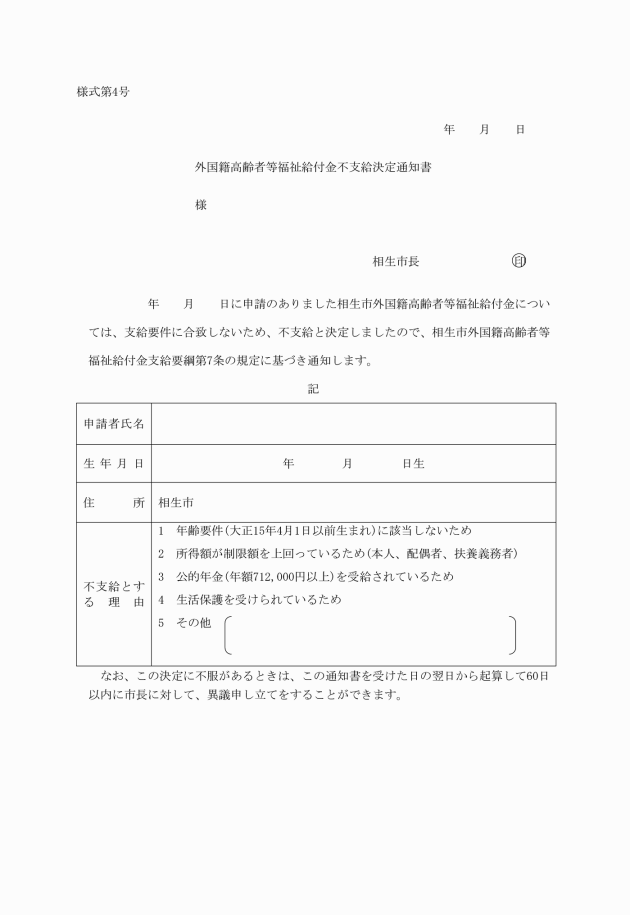

(支給対象者)

第3条 市長は、本市に住所を有する高齢者のうち、次の各号のいずれかに該当する者で、老齢基礎年金等の受給資格がないもの(以下「支給対象者」という。)に給付金を支給する。

(1) 昭和57年1月1日現在、日本国内で外国人登録をしていた者

(2) 昭和57年1月1日前から日本国内で外国人登録をしていた者で、昭和36年4月1日以降に日本国籍を取得し、年金受給資格期間を制度上満たすことができないもの

(3) 昭和36年4月1日以降に日本へ帰国した者で、現在、本市に住民登録をし、年金受給資格期間を制度上満たすことができないもの

(一部改正〔平成24年3月29日〕)

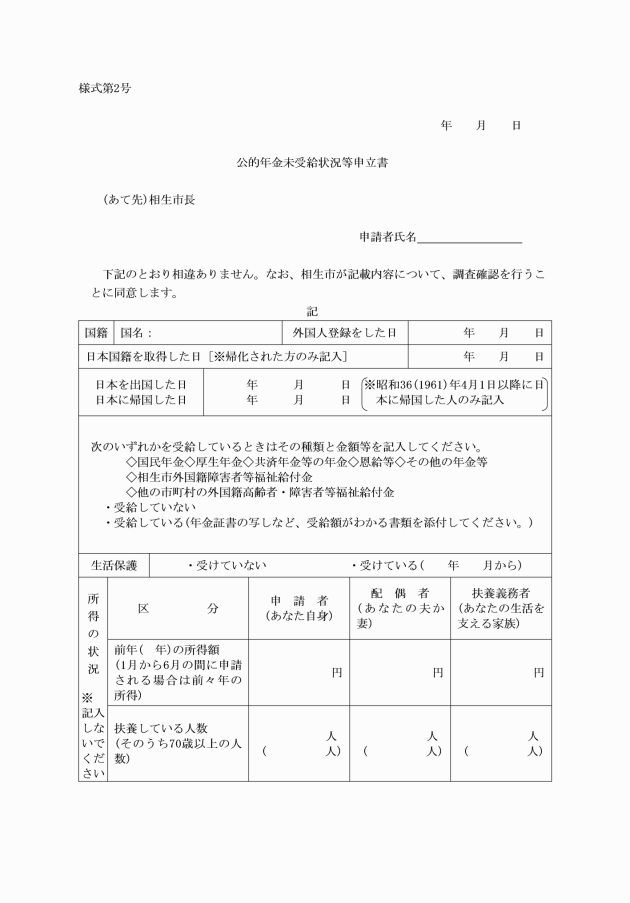

(1) 年額712,000円以上の公的年金を受給しているとき。

(2) 生活保護を受給しているとき。

(3) 前年の所得(1月から7月までの間の給付金の支給については前々年の所得とする。以下同じ。)が、国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和61年政令第53号)による改正前の国民年金法施行令(昭和34年政令第184号。以下「旧施行令」という。)第6条の4第1項に定める額を超えているとき。

(4) 配偶者又は民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で、主として当該支給対象者の生計を維持する者の前年の所得が、旧施行令第5条の4第2項に定める額を超えているとき。

(5) 相生市外国籍障害者等福祉給付金を受給しているとき。

(6) 他の地方公共団体が支給する本要綱と同趣旨の給付金(年額712,000円以上。以下「他の地方公共団体の給付金」という。)を受給しているとき。

(一部改正〔平成13年3月30日・9月28日・15年3月10日・16年3月8日・17年3月9日・18年5月19日・19年4月19日・21年4月9日・22年3月31日・23年7月4日〕)

(1) 公的年金を受給していない者 月額35,408円

ア 712,000円から公的年金の年額を控除した額を12で除して得た額(1円未満の端数は切り捨てる。)

イ 17,704円に、424,896円から公的年金の年額を控除した額(当該額が0円未満のときは0円とする。)に2分の1を乗じた額を12で除して得た額(1円未満の端数は切り捨てる。)を加えた額

(一部改正〔平成13年3月30日・9月28日・15年3月10日・16年3月8日・17年3月9日・18年5月19日・19年4月19日・21年4月9日・22年3月31日〕、全部改正〔平成23年7月4日〕、一部改正〔平成24年3月29日・25年3月29日・26年3月31日・27年3月31日・29年3月30日・31年3月5日・令和2年3月6日・3年3月17日・4年3月29日・5年3月28日・6年3月29日・7年3月31日〕)

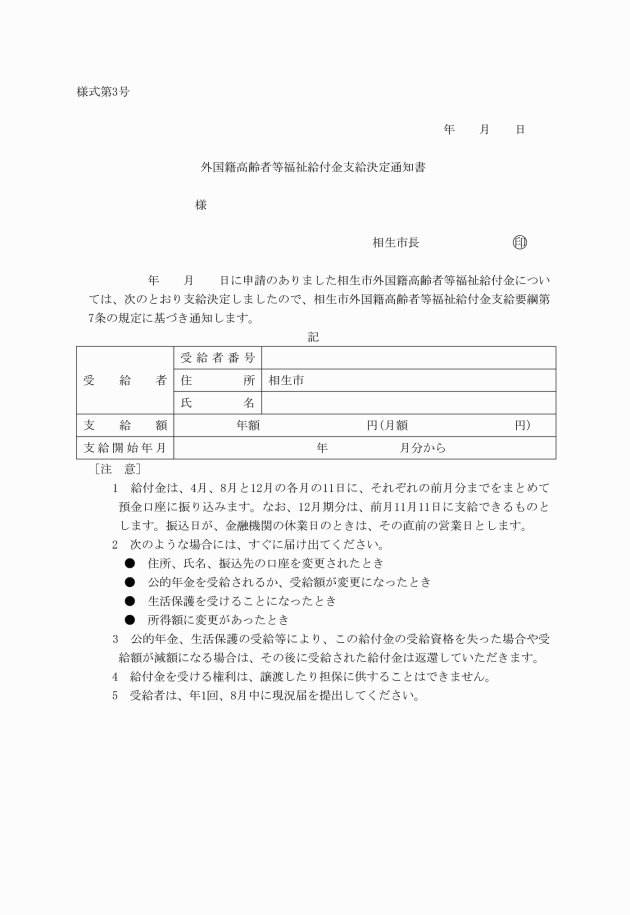

(支給期間及び支給期月)

第8条 給付金の支給は、第6条に規定する申請をした日の属する月の翌月から開始し、給付金を受給する資格(以下「受給資格」という。)を喪失した日の属する月までとする。

2 市長は、前条の規定により給付金の支給決定を受けた者(以下「受給者」という。)に対し、毎年4月、8月及び12月にそれぞれ前月分までの給付金を支給する。ただし、前支給期月に支給すべきであった給付金、又は受給資格を喪失した場合におけるその期の給付金は、その支給期月でない月であっても支給することができる。

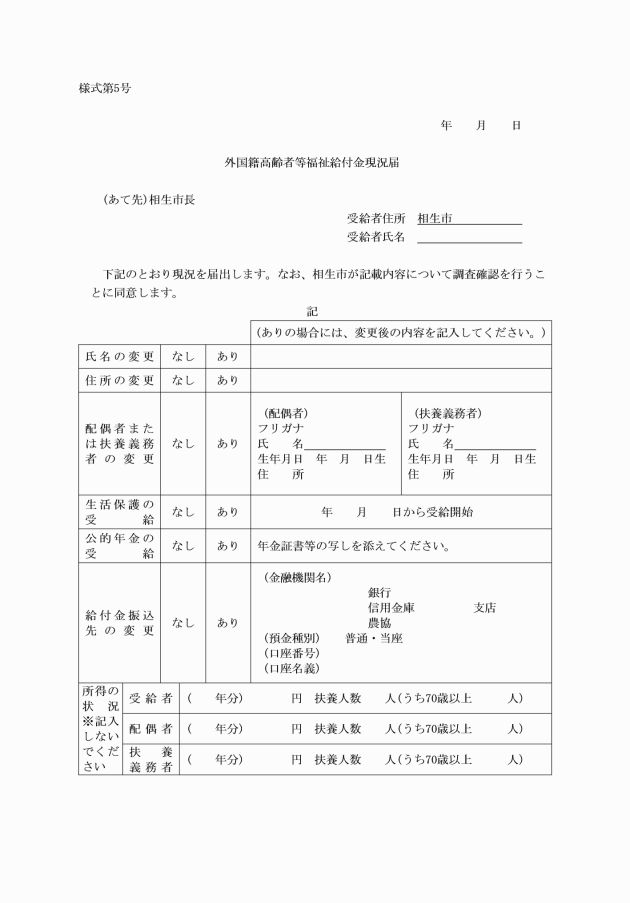

(届出)

第9条 受給者は、毎年8月1日から8月31日までに、外国籍高齢者等福祉給付金現況届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

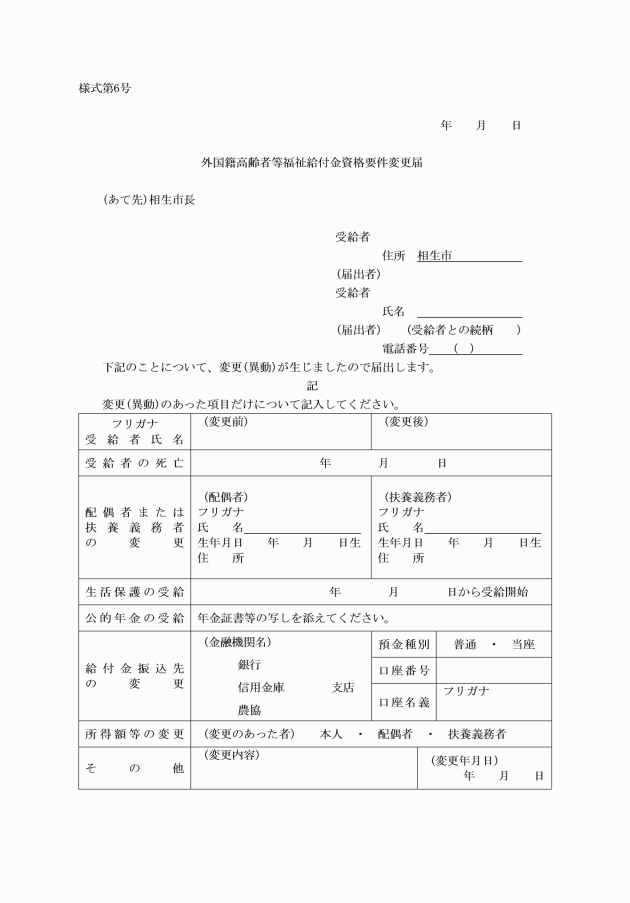

(1) 第11条第1項の規定により、受給資格を喪失したとき。

(2) 住所、氏名又は給付金の支給を受ける金融機関の口座を変更したとき。

(3) 現に受給する公的年金の額、生活保護の受給状況又は他の地方公共団体の給付金の額に変更があったとき。

(支給停止)

第10条 市長は、受給者が次の各号のいずれかに該当する場合は、給付金の支給を停止することができる。

(1) 正当な理由がなく、前条に規定する届出をしないとき。

(2) 第14条の規定に違反したとき。

(3) 虚偽その他不正な手段により給付金を受け又は受けようとしたとき。

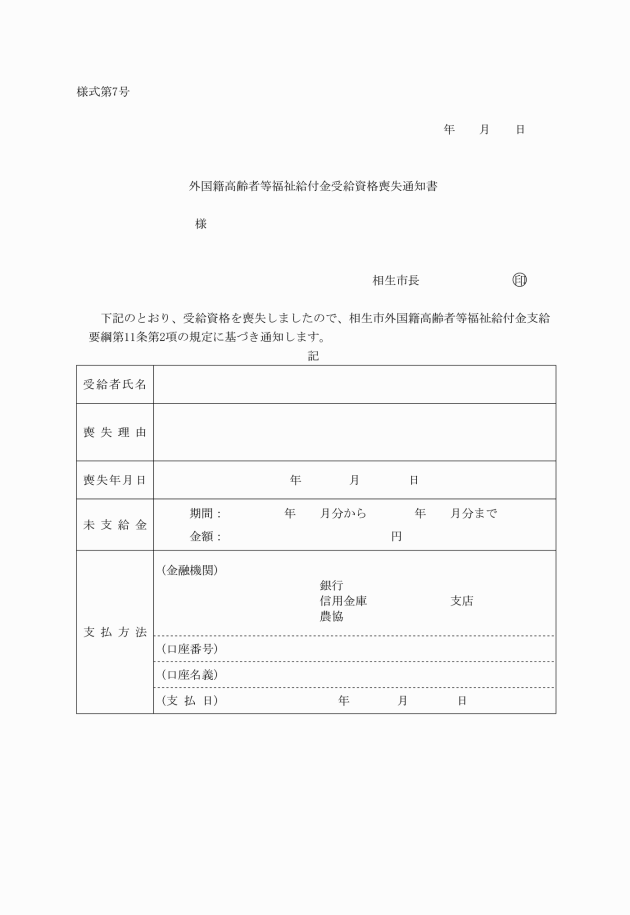

(受給資格の喪失)

第11条 受給者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その日をもって給付金の受給資格を喪失するものとする。

(1) 市外に転出したとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 第3条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(4) 第4条に規定する要件に該当するとき。

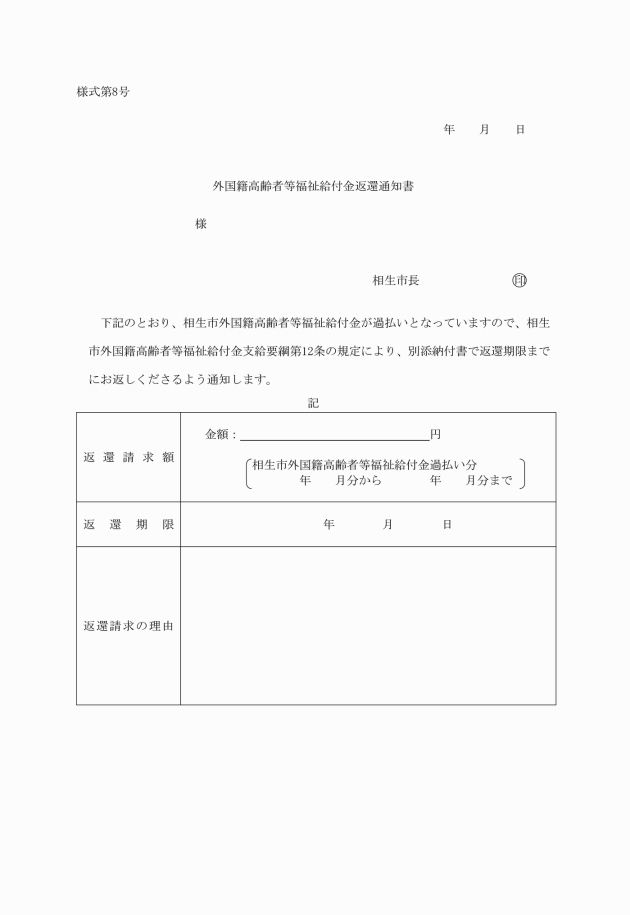

(1) 重複して給付金を受給したとき。

(2) 前条第1項により受給資格を喪失した日の属する月の翌月以降にかかる給付金を受給したとき。

(3) 虚偽その他不正の手段により、給付金を受給したとき。

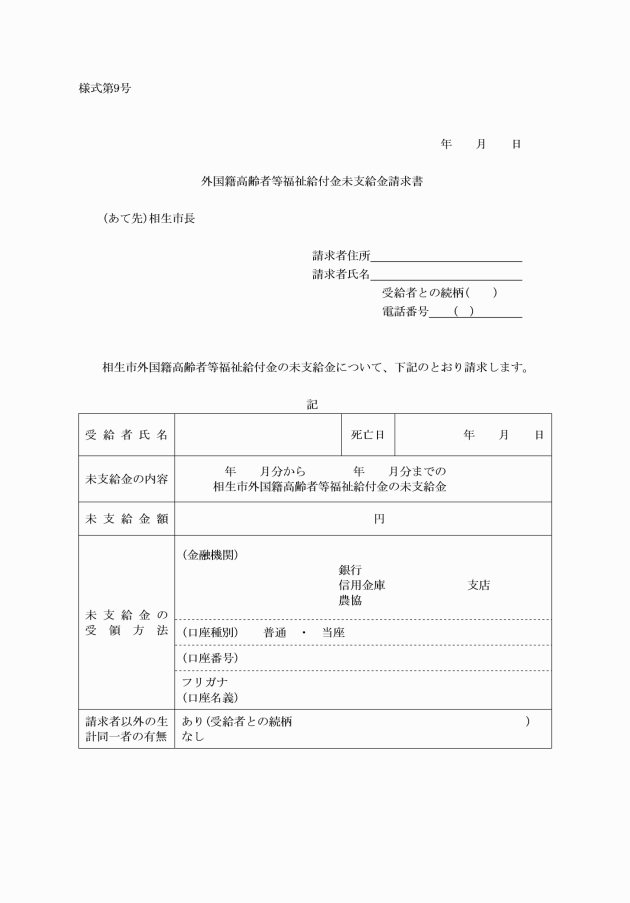

(未支給の給付金)

第13条 受給者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき給付金で、まだその者に支給していないものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹で、その者の死亡の当時その者と生計を一にしていた者は、外国籍高齢者等福祉給付金未支給金請求書(様式第9号)に必要書類を添付して、自己の名で市長に対し未支給の給付金の支給を請求することができる。

2 未支給の給付金の支給を受けるべき者の順位は、前項に規定する順序とし、同順位者が2人以上あるときは、その1人が行った請求は全員のためにその全額について行ったものとみなし、その1人に対して行った支給は、全員に対して行ったものとみなす。

(譲渡及び担保の禁止)

第14条 給付金を受給する権利は、これを譲渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第15条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則

1 この訓令は、平成10年10月1日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

附則(平成13年3月30日)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

附則(平成13年9月28日)

1 この訓令は、平成13年10月1日から施行する。

2 改正後の相生市外国籍高齢者等福祉給付金支給要綱第4条及び第5条の規定は、平成13年4月以降の月分の給付金について適用し、同月前の月分の給付金については、なお、従前の例による。

附則(平成15年3月10日)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成16年3月8日)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成17年3月9日)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成18年5月19日)

この訓令は、平成18年5月19日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

附則(平成19年4月19日)

この訓令は、平成19年4月19日から施行し、改正後の相生市外国籍高齢者等福祉給付金支給要綱の規定は、平成19年4月1日から適用する。

附則(平成21年4月9日)

この訓令は、平成21年4月9日から施行し、改正後の相生市外国籍高齢者等福祉給付金支給要綱の規定は、平成21年4月1日から適用する。

附則(平成22年3月31日)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成23年7月4日)

この訓令は、平成23年7月4日から施行し、改正後の相生市外国籍高齢者等福祉給付金支給要綱の規定は、平成23年4月1日から適用する。

附則(平成24年3月29日)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第2条第1号及び第3条第1号の改正規定は、平成24年7月9日から施行する。

附則(平成25年3月29日)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成26年3月31日)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成27年3月31日)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成29年3月30日)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

附則(平成31年3月5日)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

附則(令和2年3月6日)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和3年3月17日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

2 この訓令により改正された様式のうち、この訓令施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。

附則(令和3年3月30日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(令和4年3月29日)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和5年3月28日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

2 この訓令の規定は、施行の日(以下「施行日」という。)以後の給付金支給について適用し、施行日前の給付金支給については、なお、従前の例による。

附則(令和6年3月29日)

1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

2 この訓令の規定は、施行の日(以下「施行日」という。)以後の給付金支給について適用し、施行日前の給付金支給については、なお、従前の例による。

附則(令和7年3月31日)

1 この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

2 この訓令の規定は、施行の日(以下「施行日」という。)以後の給付金支給について適用し、施行日前の給付金支給については、なお従前の例による。

(全部改正〔平成16年3月8日〕、一部改正〔令和3年3月17日・30日〕)

(一部改正〔令和3年3月17日・30日〕)

(一部改正〔平成13年9月28日・15年3月10日・16年3月8日・17年3月9日・18年5月19日・19年4月19日・21年4月9日・22年3月31日・23年7月4日〕)

(一部改正〔令和3年3月17日〕)

(一部改正〔令和3年3月17日〕)

(一部改正〔令和3年3月17日・30日〕)