○相生市職員安全衛生管理規程

昭和55年4月1日

訓令第5号

(目的)

第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)及びこれに基づく関係省令に定めるもののほか、職員の安全及び健康の確保について必要な事項を定めるものとする。

(所属長の責務)

第2条 所属長(部長、課長及びこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)は、職員の安全及び健康の確保に努めなければならない。

(職員の責務)

第3条 職員は、所属長及びこの規程により置かれた総括安全衛生管理者等が法令及びこの規程に基づいて講ずる安全及び健康の確保のための措置に従わなければならない。

(総括安全衛生管理者)

第4条 安全管理者及び衛生管理者を指揮し、次の各号に掲げる業務を総括させるため、総括安全衛生管理者を置く。

(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。

(2) 職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。

(3) 健康診断の実施その他健康管理に関すること。

(4) 公務災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。

(5) 第9条に規定する安全衛生委員会の意見を尊重し、所属長に対し職員の安全及び衛生について、必要な措置を講ずるよう命令すること。

2 総括安全衛生管理者は、企画総務部長をもつて充てる。

(一部改正〔平成12年3月31日・25年12月20日〕)

(安全管理者)

第5条 前条第1項各号の業務のうち安全にかかる技術的事項を管理させるため、安全管理者を置く。

2 安全管理者は、部長及びこれに準ずる者をもつて充てる。

(衛生管理者)

第6条 第4条第1項各号の業務のうち衛生にかかる技術的事項を管理させるため、衛生管理者を置く。

2 衛生管理者は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第10条に基づく衛生管理者の資格を有する職員のうちから、市長が任命する。

(安全衛生推進者等)

第6条の2 第4条第1項各号の業務を担当させるため、法第12条の2の規定に基づく安全衛生推進者又は衛生推進者(以下「安全衛生推進者等」という。)を置く。

2 安全衛生推進者等は市長が任命する。

(追加〔平成元年3月31日〕)

(産業医)

第7条 次の各号に掲げる事項で医学に関する専門的知識を必要とするものを処理させるため、産業医を置く。

(1) 健康診断の実施及びその結果に基づく職員の健康を保持するための措置に関すること。

(2) 作業環境の維持管理に関すること。

(3) 作業の管理に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の健康管理に関すること。

(5) 健康教育、健康相談その他職員の健康の保持増進を図るための措置に関すること。

(6) 衛生教育に関すること。

(7) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。

(8) 前各号に掲げる事項について、市長又は総括安全衛生管理者に対する勧告又は衛生管理者に対する指導若しくは助言を行うこと。

2 産業医は、医師の資格を有する者のうちから市長が選任する。

(一部改正〔昭和61年4月1日〕、全部改正〔平成元年3月31日〕、一部改正〔平成5年3月31日・19年6月21日・10月17日・令和6年3月29日〕)

(作業主任者)

第8条 法第14条の規定に基づき作業主任者を置かなければならないときは、その作業に関する資格を有する者のうちから、市長が任命する。

2 作業主任者は、公務災害を防止するための管理を必要とする作業を行うものとする。

(委員会の設置)

第9条 法第19条第1項の規定に基づき、相生市職員安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の業務)

第10条 委員会は、次の各号に掲げる事項について調査審議し、市長に意見を述べるものとする。

(1) 職員の危険及び健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。

(2) 公務災害の原因及び再発防止対策で、安全衛生に関すること。

(3) 前2号に定めるもののほか、職員の危険及び健康障害の防止に関する重要事項

(委員会の組織)

第11条 委員会は、委員若干名をもつて組織する。

2 委員は、総括安全衛生管理者並びに産業医若しくは安全管理者、衛生管理者及び安全若しくは衛生に関して経験を有する職員のうちから市長が指名したものをもつて充てる。この場合において、市長は、委員(総括安全衛生管理者である委員を除く。)の半数については、相生市職員労働組合連合会の推薦した者のうちから指名するものとする。

3 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(委員会の委員長)

第12条 委員会に委員長を置き、総括安全衛生管理者をもつて充てる。

2 委員長は、会務を総理する。

3 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名した委員が、その職務を代理する。

(委員会の招集)

第13条 委員長は、必要があると認めるときは、又は3分の1以上の委員から請求があるときは、委員会を招集するものとする。

(委員会の会議)

第14条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

2 委員会の議事は、出席委員(委員長を除く。)過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(委員会の庶務)

第15条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(一部改正〔昭和61年7月1日〕)

(健康診断の実施)

第17条 健康診断は、定期健康診断及び特別健康診断に区分する。

2 定期健康診断は全職員又は総括安全衛生管理者が別に定める範囲の職員に対し年1回以上行うこととし、特別健康診断は定期健康診断を受けた者のうち、総括安全衛生管理者が必要と認めた職員を対象に行うものとする。

3 第1項のほか必要に応じ、職員の全部又は一部に対して臨時に健康診断を行うものとする。

(全部改正〔平成7年10月16日〕)

(受診義務)

第18条 職員は、前条の規定による健康診断を受けなければならない。ただし、現に療養のため勤務していない者、この規程に基づく健康診断に相当する診断を受け、その結果を証明する書面にて総括安全衛生管理者に報告した者又は総括安全衛生管理者が特に承認した者は、この限りでない。

(一部改正〔令和6年8月27日〕)

(健康診断の実施方法)

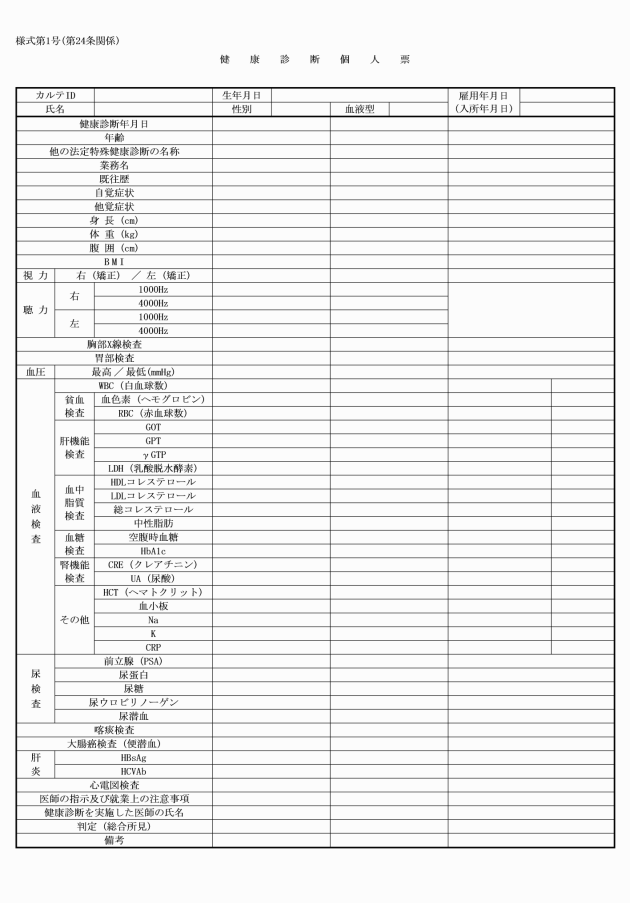

第19条 定期健康診断は、次の各号に掲げる検査を行う。ただし、産業医の意見に基づき総括安全衛生管理者がその必要のないと認めるときは、一部を省略することができる。

(1) 既住歴及び業務歴の調査

(2) 自覚症状及び他覚症状の有無の検査

(3) 身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査

(4) 胸部エツクス線検査及び喀痰検査

(5) 血圧の測定

(6) 貧血検査

(7) 肝機能検査

(8) 血中脂質検査

(9) 血糖検査

(10) 尿検査

(11) 心電図検査

(12) 前各号のほか、業務の種類又は作業の状態によつて産業医又は衛生管理者が必要と認める検査

2 特別健康診断は、産業医が必要と認める検査を行う。

(全部改正〔平成7年10月16日〕、一部改正〔平成11年6月25日・20年3月26日〕)

2 総括安全衛生管理者は、前項の報告を受けたときは、これを所属長及び本人に通知しなければならない。

(全部改正〔平成7年10月16日〕、一部改正〔令和6年8月27日〕)

(全部改正〔平成7年10月16日〕、一部改正〔令和6年8月27日〕)

(療養の義務)

第22条 前条の措置を受けた者は、産業医又は主治医の療養指導に従い療養に専念する等健康の回復に努めなければならない。

(全部改正〔平成7年10月16日〕)

(秘密の保持)

第23条 第17条の健康診断の事務に従事した者は、その実施に関して知り得た職員の心身の欠陥その他の秘密を漏らしてはならない。

(追加〔平成7年10月16日〕)

(健康診断の記録及び保管)

第24条 総括安全衛生管理者は、健康診断に関する記録を健康診断個人票(様式第1号)によつて作成し、作成後5年間保管しなければならない。

(一部改正〔平成元年3月31日〕、全部改正し繰下〔平成7年10月16日〕)

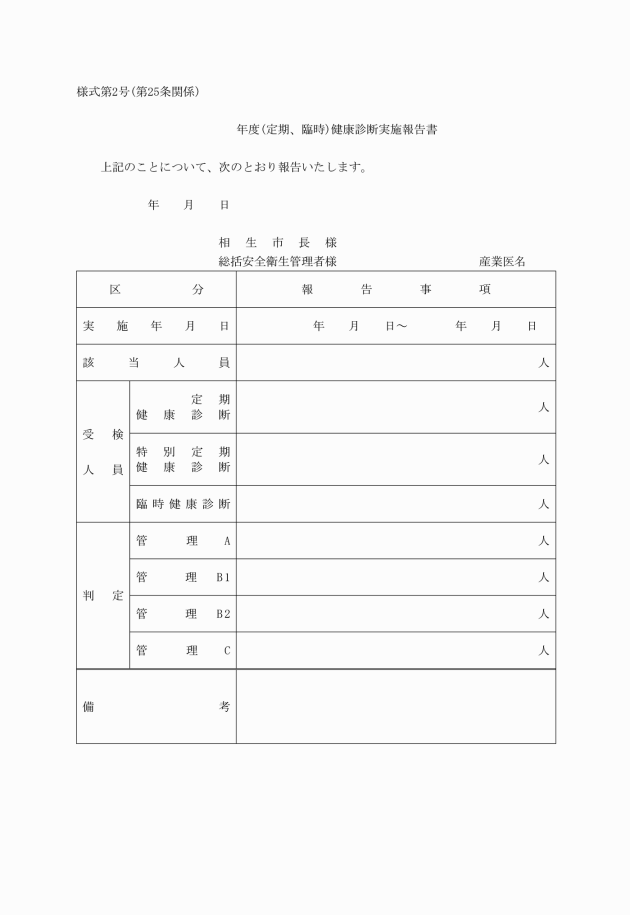

第25条 産業医は、健康診断の結果を健康診断実施報告書(様式第2号)によつて市長及び総括安全衛生管理者に報告しなければならない。

(一部改正し繰下〔平成7年10月16日〕)

附則

1 この訓令は、昭和55年4月1日から施行する。

2 相生市職員衛生管理規程(昭和35年訓令第10号)は、廃止する。

附則(昭和61年3月31日)

1 この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。

2 この訓令により改正された様式のうち、この規程施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。

附則(昭和61年4月1日)

この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。

附則(昭和61年7月1日)

この訓令は、昭和61年7月1日から施行する。

附則(平成元年3月31日)

この訓令は、平成元年4月1日から施行する。

附則(平成5年3月31日)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

附則(平成7年10月16日)

この訓令は、平成7年10月16日から施行する。

附則(平成11年6月25日)

この訓令は、平成11年7月1日から施行する。

附則(平成12年3月31日抄)

(施行期日)

第1条 この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成19年6月21日)

この訓令は、平成19年6月21日から施行する。

附則(平成19年10月17日)

この訓令は、平成19年10月17日から施行する。

附則(平成20年3月26日)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成25年12月20日)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

附則(令和3年3月30日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(令和5年6月22日)

この訓令は、令和5年7月1日から施行する。

附則(令和6年3月29日)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和6年8月27日)

この訓令は、令和6年8月27日から施行する。

附則(令和7年7月1日)

この訓令は、令和7年7月1日から施行する。

別表第1(第20条関係)

(全部改正〔平成7年1月16日〕)

健康管理区分表

区分 | 原則 | |

管理A | 全ての検査項目に異常が認められない者 | |

管理B | 1 | ある検査項目に異常を認めるが、精密検査を必要としないと判断した者 |

2 | ある検査項目に異常が認められ、精密検査を必要とすると判断した者 | |

管理C | 健康診断の結果治療を要すると認められる者 | |

別表第2

(追加〔平成7年10月16日〕、全部改正〔令和6年8月27日・7年7月1日〕)

区分 | 勤務面 | 医療面 |

管理1 | 通常の勤務でよいもの | ― |

管理2 | 定期的に医師の観察指導を必要とするもの | |

管理3 | 医師による直接の医療行為を必要とするもの | |

管理4 | 勤務を制限する必要性が疑われるもの | |

管理5 | 休業の必要性が疑われるもの |

(一部改正〔昭和61年3月31日〕、全部改正〔平成元年3月31日・7年10月16日・11年6月25日〕、一部改正〔平成20年3月26日・令和3年3月30日〕、全部改正〔令和5年6月22日〕)

(全部改正〔平成7年10月16日〕)